常德城的历史溯源

早在6000多年前的新石器时代,今天常德城范围内就有古人生产生活形成的聚落,如皂果路、白马湖、三叉路一带都发现有史前人类居住的房屋遗迹。但作为一座城市,常德城最早的记忆可追到战国时期,常德一直是楚国的后方,秦兴楚亡,秦国将领张若占领了常德,出于战争的需求,张若筑城于沅水北岸,奠定了今天常德城的基础,具体年代是公元前277年,距今已是2300余年。今天的步行街一带就是张若城的范围,考古发掘曾在地下3米多深处发现有战国时期的建筑遗物和水井。从这里起步,常德城一直发展到今天的模样。

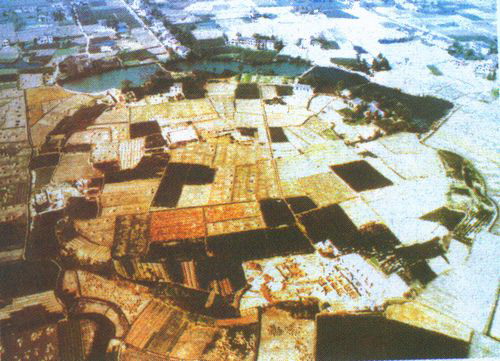

秦代,据湘西里耶出土的竹简记载,常德有索和临沅两座城,其中的临沅城应该就是战国的张若城。汉代常德城向东移到了距城区约30公里的索县城,索县城在东汉时期是南方的一个重镇,管理范围包括今天的湖南、湖北及贵州、四川的部分地区。唐代常德称为朗州,著名诗人刘禹锡在诗中描写常德城“百雉俯清沅”,雉为古代度量城墙的单位,城墙长三丈、高一丈为一雉,常德城具有百雉的规模,说明当时常德城规模相当大。五代时期,地方长官沈如常为保护常德城,在沅水岸边修建了石柜,有效防止了洪水对城墙的侵蚀。宋代,为了从军事上加强常德城的防御,还在德山修建了南城,在城西边修有金鸡城作为常德的卫城。元代,郡守哈珊筑城,是对此前常德城一次大规模的整治。明代,常德城墙开始用砖砌,生于常德的明代首辅杨嗣昌起了重要的作用,至今民间还流传杨阁老“桥修七里,街修半边”的传说,地方志对当时常德城的规模作了详细记载:“城高二丈五尺,周回一千七百三十三丈,约九里十三步,……雉堞三千二百四十八垛。门六,东曰朝阳,有月城,池广一十三丈,深一丈五尺……”。从此奠定了常德古城的基础,清代基本上沿袭明代的古城没有大的变动,只是做了一些零星地修补。一直维持到抗日战争时期,1938年,国民政府为了实施 “毁城抗战”,作为古城标志的常德古城墙大部分被拆毁。

古老的常德城不仅是历代生于斯、长于斯的人们的故乡,也曾是许多历史名人流连忘返的地方,李白、刘禹锡、周必大等都留有关于常德古城的诗文,著名作家沈从文将常德城形容为一只巨大的旱船,革命志士秋瑾离开常德时慨叹“一出江城百感生”,贺龙元帅曾在常德宽大的古城墙上练兵。经历2000余年自然的风吹雨打,人为的战火兵患,可谓饱受风霜、历经磨难,常德古城走到了今天,幸存的一段残墙为我们讲述着常德古城的历史沧桑,偶然发现的古城门,为我们展现了常德古城的历史辉煌,哪怕残砖断瓦,也在为常德古城的历史守候,为古城的明天祈望。